「兄弟の中で自分だけ相続が少ないような気がする...」

「親が特定の誰かに全財産を残そうとしている」

「遺言書に自分の名前がないけど、何もできないの?」

「家族と揉めたくないけど、自分の権利は守りたい」

「不動産の価値がよくわからず、適正な分配ができているか不安」

実は、このような状況でも「遺留分」という法的な権利によって、あなたの最低限の取り分は守られています。

しかし、遺留分について正しく理解していないと、本来受け取れるはずの数百万円〜数千万円を失ってしまう可能性があります。

この記事では、遺留分の基本的な仕組みから、特に重要な「不動産評価の落とし穴」まで、相続で損をしないための知識をすべてお伝えします。

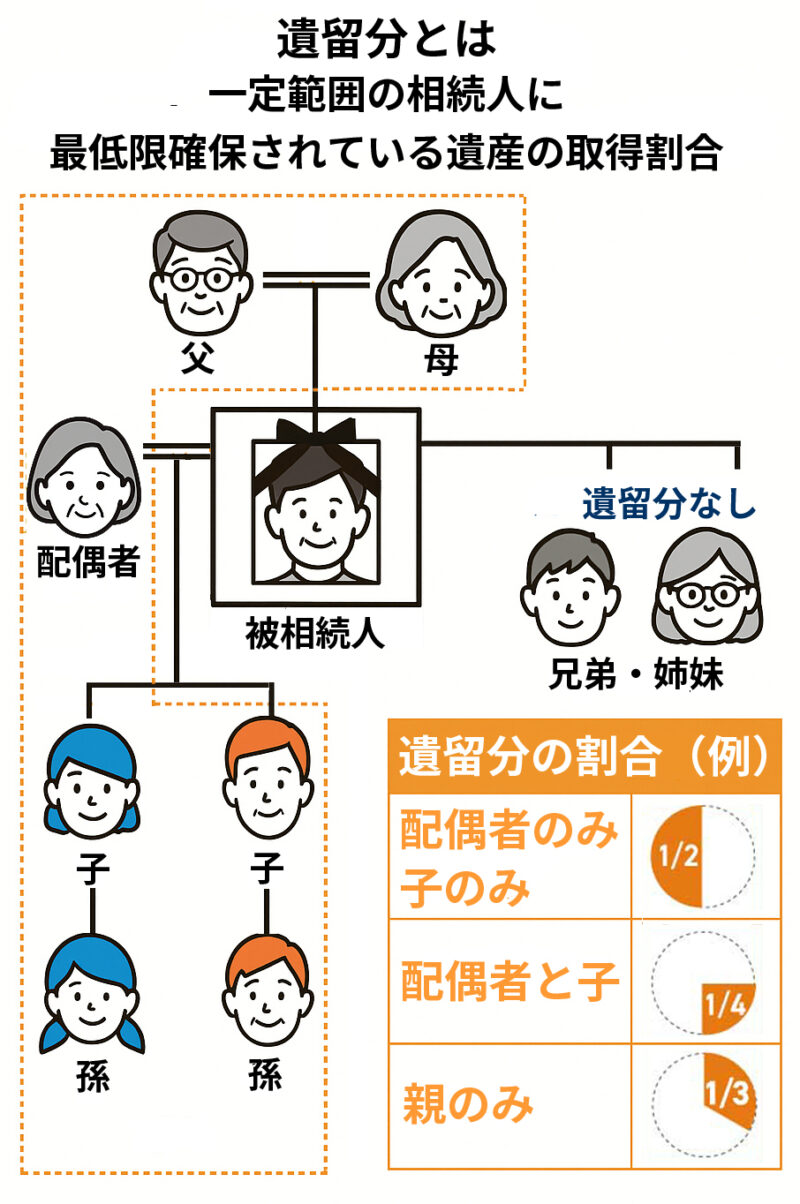

遺留分とは、一定範囲の相続人に最低限確保されている遺産の取得割合のことです。

例えば、あなたの親が遺言書で「全財産を長男に相続させる」と書いていたとしても、他の子どもたちには「遺留分」として一定の割合の財産を請求する権利が認められています。

これは、家族の生活保障と公平性を守るために法律で定められた重要な制度です。

遺留分の割合は?

遺留分の割合は、相続人の構成によって以下のように決まります| 相続人の構成 | 遺留分の割合 | 具体例(3000万円の場合) |

|---|---|---|

| 配偶者のみ・子のみ | 全体の1/2 | 1500万円が遺留分 |

| 配偶者と子 | 全体の1/2 | 1500万円が遺留分 |

| 親のみ | 全体の1/3 | 1000万円が遺留分 |

| 兄弟・姉妹のみ | なし | 遺留分の権利なし |

• 兄弟・姉妹には遺留分はありません

• 配偶者と子どもがいる場合、それぞれの取り分は法定相続分に応じて決まります

• 遺留分は「最低限保証される取り分」なので、これより多く相続することは可能です

あなたが実際に請求できる金額は「個別的遺留分」といい、以下の計算で求められます:

総体的遺留分 × あなたの法定相続分 = あなたの遺留分

例:3000万円の遺産、配偶者と子ども2人の場合

• 総体的遺留分:1500万円(全体の1/2)

• 配偶者の遺留分:750万円(1500万円 × 1/2)

• 子ども1人あたりの遺留分:375万円(1500万円 × 1/4)

上記の計算は「遺産の正確な価値」がわかっている前提です。

しかし、遺産に不動産が含まれている場合、その評価額によって遺留分が大きく変わってしまうのです。

不動産相続が揉める最大の原因は、「分割の困難さ」と「評価の複雑さ」にあります。

不動産相続が揉める最大の原因は、「分割の困難さ」と「評価の複雑さ」にあります。遺産に家・土地A・土地Bがあった場合

• 配偶者:家(評価額1500万円)

• 長男:土地A(都心駅近、評価額2000万円)

• 次男:土地B(郊外の荒地、評価額500万円)

次男が受け取る財産だけ明らかに価値が低い...

これでは次男は納得できず、家族間トラブルの原因となってしまいます。

• 不動産の評価方法は複数あり、どれを使うかで数百万円の差が生まれる

• 古い評価や感覚的な判断では、実際の市場価値と大きくずれる

• 評価が低すぎると、他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性も

• 評価が曖昧なままだと、後から遺留分減殺請求を受けるリスクがある

解決策:正確な不動産価値の把握が必須

これらの問題を解決するために最も重要なのは、不動産の正確な市場価値を把握することです。

遺留分の計算が正確になり、相続人全員が納得できる

分割方法を柔軟に検討できる(売却して現金分割など)

後からのトラブルや法的紛争を回避できる

節税対策も適切に行える

相続人全員が公平感を持てる

でも、不動産の正確な価値ってどうやって調べるの?

でも、不動産の正確な価値ってどうやって調べるの?昔は複数の不動産会社に足を運んで査定を依頼する必要がありましたが、今は無料の一括査定サービスで手軽に調べられます。

相続などの大切な場面では、信頼できるサービスを選ぶことが大切です。

中でも多くの方に選ばれているのが

- 査定依頼ユーザー数ランキング1位

- 提携不動産会社ランキング1位

- エリアカバー率ランキング1位

※2020年東京商工リサーチより

利用者数全国No.1の実績と信頼性

上場企業運営で安心・安全

悪徳業者を徹底排除したクリーンな環境

全国2000社以上の優良不動産会社と提携

匿名利用可能でプライバシーも安心

「父の相続で兄弟間の話し合いが難航していましたが、イエウールで実家の正確な査定額がわかったおかげで、全員が納得できる分割ができました。査定は本当に無料で、しつこい営業もありませんでした。」(50代男性)

住所や間取りなど基本情報だけでOK

複数の不動産会社に一括で査定依頼

各社の査定額を比較して相場を把握

※査定は完全無料です。

しつこい営業は一切ありません。

相続から3年以内なら特別控除が受けられる

2025年は不動産価格が高騰中(2010年比約2倍!)

空き家放置で年間14万円の固定資産税が無駄に...

放置すると遺留分トラブルが複雑化する可能性

• 固定資産税の負担が続く(評価額1000万円で年間約14万円)

• 空き家は急速に劣化し、資産価値が下がる

• 行政処分(特定空家等)を受ける可能性

• 相続人間の関係が悪化し、法的紛争に発展

• 節税のチャンスを逃してしまう

• 遺留分の請求は相続開始から1年以内に行う必要があります

• 不動産は「相続時精算課税制度」を活用すると節税効果大

• 評価額は「路線価」「固定資産税評価額」「時価」で大きく異なります

• 生前贈与された財産も遺留分計算に含まれる場合があります